在大学校园里,同学们的生活丰富多彩。有人热衷于参加社团活动,有人喜欢泡图书馆,还有人三两结伴,探索城市的大街小巷。然而,与此同时,各类“低门槛贷款”“免息分期”的广告也悄悄贴上了公告栏——那些打着“轻松变美”“潮品自由”旗号的校园贷,正像无形的藤蔓,伺机缠绕住涉世未深的年轻身影。据统计,近三年大学生借贷纠纷案件中,超60%与校园贷相关,这些数字背后,是无数被透支的青春和破碎的家庭。今天,我们就来撕开校园贷的伪装,为你敲响警钟。

一、校园贷的“甜蜜陷阱”:光鲜广告下的致命獠牙

“零利息”秒到账的文字游戏:看似免息的贷款,往往暗藏高额服务费、违约金。比如某平台宣称“月利率0.5%,实际年化利率可能高达24%”,远超国家规定的合法利率红线。

“超前消费”的价值洗脑:化妆品分期、新款手机首付、网红打卡地旅游......广告用精致生活的幻象诱导学生:“青春就该对自己好一点”,却绝口不提透支消费的后果。

“隐私担保”的隐秘圈套:不少平台要求学生提供身份证、学生证、通讯录甚至家长信息作为“担保”,一旦逾期,催收电话会轰炸亲友,将个人危机扩散成家庭灾难。

二、陷入校园贷的连锁反应:从负债到崩溃的深渊

经济压力:滚雪球般的债务噩梦

某高校学生小吴为买游戏机借了5000元校园贷,因逾期未还,三个月后本息滚到3万元。为还款,他不得不借新还旧,最终欠下15万元,父母变卖老家房产才勉强结清。这种“利滚利”的模式,让无数家庭一夜返贫。

心理摧残:催收电话里的绝望循环

“凌晨三点接到威胁短信,通讯录里的老师同学都被骚扰,我不敢去上课,甚至想过跳楼。“某大学女生在采访中哭诉。暴力催收、P图羞辱、公开隐私等手段,让学生陷入抑郁、焦虑,甚至引发极端事件。

前途毁灭:征信污点与法律风险

校园贷逾期记录可能被纳入征信系统,未来房贷、车贷、考公政审都会受影响。更有学生为还贷参与“刷单洗钱”“虚假贷款”,最终触犯刑法,在人生履历上留下无法抹去的污点。

三、筑牢防线:大学生如何远离校园贷陷阱?

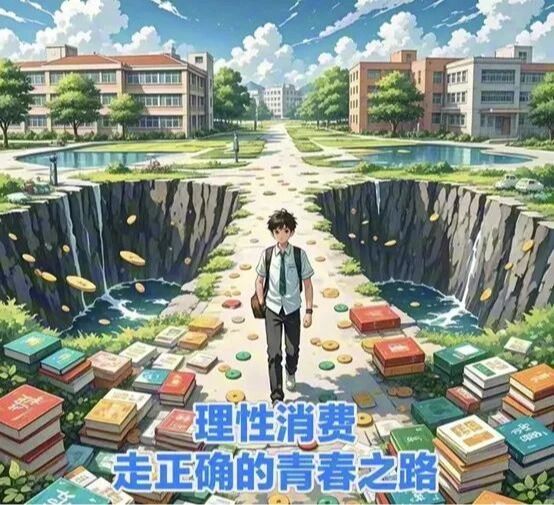

树立正确消费观:量入为出是底线

列消费清单、区分“需要”与“想要”,比如买电脑先对比性价比,而非追求最新款。学校勤工俭学岗位、奖学金都是更踏实的经济来源。

警惕“熟人推销”:别因面子而打开潘多拉魔盒

不少校园贷通过学长、室友推销,打着“帮你申请”“绝对安全”的旗号。记住:任何需要个人信息和担保的借贷都要三思,真正的朋友不会劝你背负债务。

掌握金融知识:合法渠道才是正道

学校资助中心的助学贷款、正规银行的大学生信用卡(需家长陪同办理)是安全选择。遇到经济困难,及时向辅导员、家长求助,别让“不好意思”成为陷阱的帮凶。

保护个人信息:证件与隐私是防线

不随意扫描陌生借贷二维码,不向他人透露身份证、银行卡信息。发现身份信息被冒用借贷,立即向学校、警方和银保监会投诉。

四、致家长:织密防护网,守护孩子的成长安全

家长多关注孩子消费动向:每月生活费收支是否异常?突然购买超出经济能力的物品?及时沟通比事后追责更重要。

“青春不该被债务绑架,梦想不能因贪念折翼。”当你在校园里为论文熬夜、为社团奔波时,请记住:真正的成长,是学会对自己的人生负责。远离校园贷,守护好那份纯粹的青春底气,别让一时的虚荣,成为未来十年都在偿还的重负。